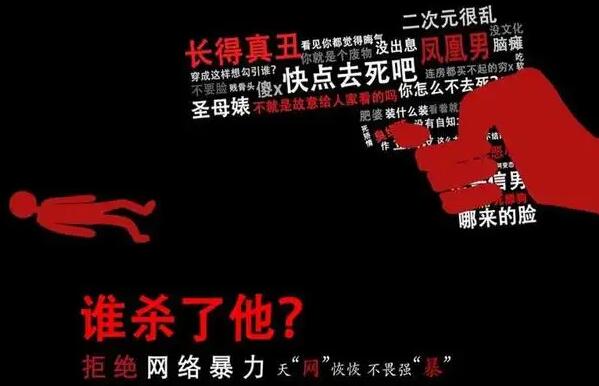

网络暴力算犯法吗?2022受到网络暴力应如何维权?

在现实生活中暴力事件是非常多的,暴力事故主要表现有两种,一种是行为上的暴力,如果殴打、伤害他人,语言上的暴力,如侮辱、辱骂他人等,那么受到网络暴力应怎样维权的?下面由律科网小编为读者进行相关知识的解答。

网络暴力算犯法吗?

网络暴力是违法行为,针对网络暴力的发生,我国在2014年10月,最高人民法院通报《关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》,首次划定个人信息保护的范围,明确利用自媒体等转载网络信息行为的过错认定,以及如何对网络水军进行规制。

2022受到网络暴力应如何维权?

依据我国相关法律的规定,受害人遭受到网络暴力的侵害时,可以向侵权行为发生地的人民法院提起民事诉讼维护自己的利益。

《最高人民法院关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》

第二条 利用信息网络侵害人身权益提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。

侵权行为实施地包括实施被诉侵权行为的计算机等终端设备所在地,侵权结果发生地包括被侵权人住所地。

第三条 原告依据侵权责任法第三十六条第二款、第三款的规定起诉网络用户或者网络服务提供者的,人民法院应予受理。

原告仅起诉网络用户,网络用户请求追加涉嫌侵权的网络服务提供者为共同被告或者第三人的,人民法院应予准许。

原告仅起诉网络服务提供者,网络服务提供者请求追加可以确定的网络用户为共同被告或者第三人的,人民法院应予准许。

发生网络暴力需要负法律责任吗?

网络暴力侵害了他人的姓名权、名誉权、隐私权、肖像权和人格尊严权,理应承担相应的法律责任,虽然我国已经出台了《互联网电子公告服务管理规定》、《互联网信息管理办法》、《文明上网自律公约》等相应法规,但因为网络是一个新生事物,传统的法律法规并不能完全适应这种变化,其中存在很多的疏漏,对于一些触犯了法律的事情往往是处在暧昧之中。

《民法典》(2021年1月1日生效)

第一千一百九十四条 网络用户、网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的,应当承担侵权责任。法律另有规定的,依照其规定。

第一千一百九十五条 网络用户利用网络服务实施侵权行为的,权利人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。通知应当包括构成侵权的初步证据及权利人的真实身份信息。网络服务提供者接到通知后,应当及时将该通知转送相关网络用户,并根据构成侵权的初步证据和服务类型采取必要措施;未及时采取必要措施的,对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。