2024年刑事责任能力年龄下调了吗?

2024年刑事责任能力年龄下调了吗?

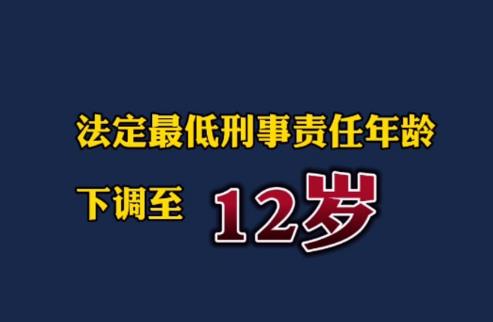

下调了。根据我国《刑法修正案(十一)》规定可知,我国的刑事责任年龄已经下调到十二周岁。这是根据我们国家现有最新的法律法规的具体规定,还有司法解释的规定,可以显而易见得出的结论。

如果是已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。这是我国积极回应民众关切,规定在特定情形下,对法定最低刑事责任年龄作个别下调的重要举措。

个别下调法定最低刑事责任年龄与我国对青少年违法犯罪“教育为主,惩罚为辅”的刑事政策并不相悖。我国现行《刑法》第17条规定,“因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其家长或其他监护人加以管教;在必要的时候,依法进行专门矫治教育”然而,该规定在发挥“教育为主”的作用上,还存在一定的局限。

一方面,由于法律尚未明确“必要的时候”的具体标准,加之家长或监护人通常并不愿意将未成年行为人送政府收容教养,所以导致实践中大部分不予刑事处罚的未成年人,并没有去接受政府机构专门的教育矫治,这就使得教育惩戒的功能难以有效发挥。另一方面,刑罚制度的刚性要显然强于收容教养制度。刑罚是最严厉的法律后果,因此其适用有最为严格的实体和程序规范。

特别是基于各部门法律所调整的行为人权利义务性质及行为复杂程度的差别,法律判定行为人有行为能力,限制行为能力和无行为能力的标准,即认识、判断和决定自己行为能力的性质及程度的划分标准,必然作出不同的规定来加以要求。这样就造成了在现实生活中,往往会出现有民事行为能力或行政行为能力的人并不具有刑事责任能力的情形。例如一个精神病人往往不是在所有行为下都是精神错乱的。

收容教养则不同,它本身属于一种限制人身自由的行政强制措施,而我国目前并没有一部关于收容教养的专门法律,这就导致诸如谁来决定是否收容教养、以什么程序决定、执行场所在哪等基本问题还不明确。因此,不能因为一味强调“保护”而忽视了“惩罚”,不能因为我国有关于未成年人家庭管教和收容教养制度的存在,就否认完善刑罚制度的必要性。

我国的社会发展日新月异,此时也是出现了很多新的情况的,所以我国《刑法修正案(十一)》是对于很多刑事法律法规的规定都做出了修改的,比如说对于未成年人的刑事责任承担来说,此时是已经将我国的刑事责任年龄下调到十二周岁。

完全刑事责任年龄是16岁还是18岁?

1、我国完全负刑事责任年龄是16周岁,已满 16周岁的人犯罪,应当负刑事责任,即为完全负刑事责任年龄。

2、已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。

3、已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。

4、对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。

5、因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;在必要的时候,依法进行专门矫治教育。

关于刑事责任的特殊情况有哪些?

1、精神病人的刑事责任能力。精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果,经法定程序鉴定确认的,不负刑事责任。间歇性精神病人在精神正常的时候犯罪,应当负刑事责任。尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚。

2、醉酒人的刑事责任能力。醉酒的人犯罪,应当负刑事责任。

3、又聋又哑的人和盲人的刑事责任能力。

《刑法》第19条规定:

又聋又哑的人或者盲人犯罪,可以从轻、减轻或者免除处罚。这里所指又聋又哑的人,是指既聋且哑的人;这里所指盲人是指双目失明的人。

承担刑事责任的条件有哪些?

承担刑事责任的条件:

1、主观上有符合刑法规定的过错,故意或者过失。故意犯罪,应当负刑事责任。过失犯罪,法律有规定的才负刑事责任。行为在客观上虽然造成了损害结果,但是不是出于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的,不是犯罪。

2、客观上有符合刑法规定的犯罪行为。

3、主体要具有刑事责任能力。精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果,经法定程序鉴定确认的,不负刑事责任,但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗;在必要的时候,由政府医疗。间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪,应当负刑事责任。尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚。醉酒的人犯罪,应当负刑事责任。

4、应当追究刑事责任,不存在法定不追究责任的情况。为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,对不法侵害人造成损害的,属于正当防卫,不负刑事责任。为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险,不得已采取的紧急避险行为,造成损害的,不负刑事责任。